习近平再次提到的这一倡议,有何深刻内涵?

目前,疫情仍在全球蔓延,确诊人数突破600万。面对公共卫生危机,没有哪个国家能够独善其身。6月2日,习近平在专家学者座谈会上再次提出“构建人类卫生健康共同体”。这对于携手应对全球公共卫生危机具有重要引领作用,也是推动构建人类命运共同体的重要内容。“人类卫生健康共同体”有何深刻内涵?一起来看山东大学马克思主义学院徐艳玲教授刊发在《人民论坛》杂志上的解读文章。

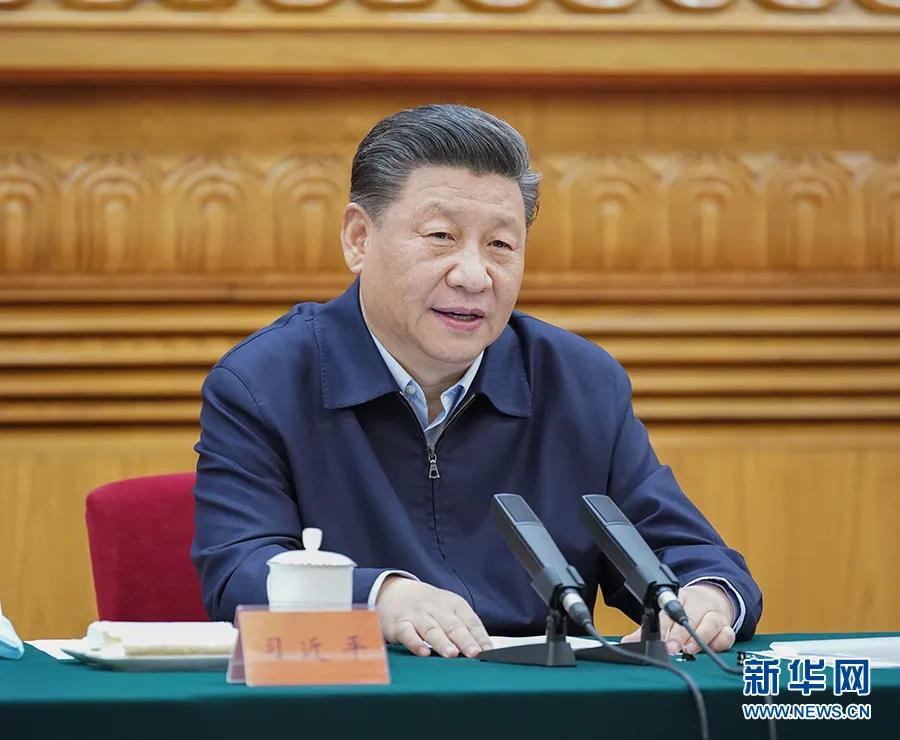

6月2日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京主持召开专家学者座谈会并发表重要讲话。新华社记者 姚大伟 摄

2020年3月,习近平主席向法国总统马克龙致慰问电时首次提出“打造人类卫生健康共同体”的重要倡议,这是对人类命运共同体理念的进一步丰富。环球同此凉热,面对公共卫生危机,没有哪个国家能够独善其身,打造人类卫生健康共同体势在必行。

01

人类卫生健康共同体的四个内涵

一是休戚与共的整体意识。在“你中有我,我中有你”的全球化时代,任何一个国家都不可能置身于全球公共卫生事件之外。针对病毒这一全人类的共同敌人,尽快打赢这场疫情防控阻击战需要休戚与共的整体意识,只有全球疫情得到控制,本国人民的生命健康才能有所保障。

二是守望相助的合作意识。战胜各类重大公共卫生疾病,团结合作是最有力的武器。重大传染性疾病不仅威胁着世界人民的身体健康与生命安全,经济、政治、军事、安全等领域也受到了不同程度的影响。疫情的破坏力是难以预估的,靠单打独斗难以取胜,只有凝聚全球力量,才能有效遏制疫情,为全人类带来安宁与幸福。

三是平等相待的包容意识。疫情时期,排外主义是真正的文化“病毒”。对于新冠肺炎疫情,人们的未知多于已知,网络上散播着各类不实信息,充斥着侮辱性、歧视性言语,“阴谋论”跃然纸上,一些幸灾乐祸、落井下石的做法冲击着人类文明的底线。疫情当前,世界需要的并非狭隘者的偏见和歧视。多些包容和平等相待,抗疫的阻力便会转化为动力。

四是可持续发展意识。只有秉持可持续发展理念,荣辱与共、合作共赢,走出一条人与自然和谐相处之道,才能实现人类社会的可持续发展。重大疫情警示人类:预防人类病毒传染的重要途径是尊重自然、敬畏自然,牢固树立生态共同体意识。

培育共同体意识要坚守国际人道主义精神这一底线。长期以来,国际人道主义精神是指引人类共同应对灾难的一面旗帜,它具有一定的崇高性和超现实性,以人为基本立足点,重视人类价值,谋求人类永久的和平发展。公共卫生健康事件对全人类的身体健康和生命安全造成了重大威胁,冷眼旁观、自扫门前雪、火上浇油等行为违背了人道主义精神的“初心”。

对此,各国应当基于人道主义精神,以“己立立人、己达达人”为原则,积极参与全球健康治理,为护佑世界各国人民的康宁而努力,携手打造人类卫生健康共同体。截至2020年3月26日,中国已对89个国家和4个国际组织进行了抗疫援助,现正制订第5批援助实施方案。此次对外抗疫援助是新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的一次紧急人道主义行动,令人道主义精神在国际社会熠熠生辉。

02

发挥主体能动性是打造人类卫生健康共同体的力量源泉

要发挥主权国家在打造人类卫生健康共同体中的主体能动性。主权国家是打造人类卫生健康共同体的基本单位。应对国际公共卫生事件,各主权国家首先应当保障好本国人民的生命健康权益,做好防控工作,阻止疫情向境外蔓延,这也是各主权国家对全人类作出的贡献。

作为人类卫生健康共同体理念的提出者、倡导者,中国真正体现了主权国家的大国责任和大国担当:以当地疫情的严重程度、医疗卫生情况、医疗物资缺乏状况、当地的具体要求和需要为援助依据,中国力所能及地向各国提供国际人道主义援助、经济援助、医疗物资和人员支持,在抗疫进程中发挥了重要作用。《中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎(COVID-19)联合考察报告》指出,“面对这种前所未知的病毒,中国采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施”。

当前,中国的疫情防控阻击战取得重大战略成果,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效,但仍需时刻绷紧疫情防控这根弦,继续密切同各国的交流合作。一方面,要加强中美等国在全球公共卫生领域的国际合作。作为全球第一和第二大经济体,两国能否达成共识、团结合作,对于疫情的控制尤为重要。中美两国在抗击疾病方面有着长期的合作传统和协调机制,中国丰富的抗疫经验与美国的研发能力相结合,全球抗疫战争将如虎添翼。为此,习近平主席强调要同美国“加强抗疫等领域合作,发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系”。另一方面,要充分利用现有双边合作框架,进一步加强中欧、中俄、中日等国家合作,取长补短、互帮互助。需要指出的是,发达国家在资金技术方面具有明显优势,能够发挥其在生产物资、科研攻关、医疗救助等方面的长处,为需要帮助的国家特别是发展中国家和公共卫生体系薄弱的国家提供支持,帮助其筑牢抗击疫情的防线,共同维护地区和全球卫生安全。

要“支持联合国及世界卫生组织在完善全球公共卫生治理中发挥核心作用,打造人类卫生健康共同体”。首先,联合国是打造人类卫生健康共同体的超国家组织。面对新冠肺炎疫情的全球蔓延,联合国责无旁贷地带领成员国共同抗击疫情。联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会停止开火,团结抗疫,警惕新冠肺炎疫情可能带来的歧视和侵犯人权等现象,并对中方疫情防控工作给予高度评价。此外,联合国还同其各组织机构在海事、旅游、民航等领域进行配合,合力抗击疫情。

其次,世界卫生组织作为联合国下属专门机构,理应发挥其在重大公共危机中制定科学合理防控措施方面的主导作用与组织协调作用。新冠肺炎疫情发生后,世界卫生组织科学命名新冠病毒,反对将疫情政治化、污名化,启动应对疫情的战略准备和应对方案,通过国际合作和技术支持、推进重点研发和创新工作等方式,为各国制定疫情应对计划,预防、检测和诊断新型冠状病毒传播提供指导与支持。另外,世界贸易组织、世界银行、国际商会、联合国基金会、联合国粮食及农业组织等国际组织作为联合国机构,在重大公共卫生突发事件防控中同样具有重要地位,它们在疫情监控、成员国交流沟通、信息数据提供、国际资源利用、各方援助、科研攻关、预测疫情带来的潜在影响等方面也发挥着重要作用。

03

加强国际合作是打造人类卫生健康共同体的关键举措

首先,要进行信息与经验分享。疫情发生后,中国第一时间向世卫组织通报疫情,分享新冠病毒基因序列,并且及时与各国分享多份技术文件、有关实验室检测、流行病学调查、临床诊疗等防控救治经验和方案等,为各国建立应对疫情机制提供了重要借鉴。同时,依托中华医学期刊网,中国建立了防控新冠肺炎科研成果共享交流平台,举办了中国新冠肺炎疫情防控经验国际分享交流会,向国际社会介绍中方在抗疫过程中积累的丰富经验,为在全世界范围内战胜疫情贡献了中国智慧和中国方案。在国际社会,《柳叶刀》《新英格兰医学杂志》等学术机构签署共识声明,承诺将确保实现最新研究成果免费、广泛、快速共享。美国、法国等国家和地区的实验室正在准备分享从当地病人身上提取的病毒样本。这些举措都将为全球抗疫不断注入新动力。

其次,要开展国际卫生合作。新冠肺炎疫情的出现是对全球卫生治理的挑战,各国在协同采取防控措施的同时,也应当推动全球卫生治理,搭建无界合作体系,共同帮助卫生体系薄弱的国家和地区增强应对疫情的能力。为此,各国要加大对公共卫生领域的投入力度,支持全球优质的公共卫生项目,提出行之有效的解决方案;要加强同世界卫生组织及国际标准化组织、国际电工委员会、国际电信联盟等三大国际标准组织的合作,积极参与和加快完善公共卫生重大安全事件国际标准的制定。只有这样,面对重大公共卫生危机时才会有章可循,全球卫生治理才能更高效。此外,各国政府要加强政策沟通与互鉴,倡导建立包容联动、合作创新的治理机制,构建全球性的公共卫生防控体系,以共同应对重大公共卫生危机带来的挑战。

最后,要加强和维护多边合作机制。如利用“一带一路”、二十国集团、东盟等多边或区域性国际机制,积极推动疫情防控合作。“一带一路”是构建人类命运共同体的实践平台。习近平主席在同意大利总理孔特通话时指出,“中方愿同意方一道,为抗击疫情国际合作、打造‘健康丝绸之路’作出贡献”,为“一带一路”建设开辟了新的空间。二十国集团包含主要发达经济体与新兴市场经济体,是全球危机应对和经济治理的重要平台。2020年3月26日,二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会举行,此次会议体现了G20平台的全球协调能力。二十国集团坚定承诺要维护世界经济,加强全球合作,采取透明、有力、协调、大规模、基于科学的全球行动抗击疫情。在抗疫过程中,中国与东盟在双方疫情严重之时互赠抗疫医疗物资,中国向东盟多国提供医疗研究技术上的指导,双方积极推动建立联防联控机制,为全球抗疫合作树立了典范。

04

建立健全保障机制是打造人类卫生健康共同体的重要依托

建立健全打造人类卫生健康共同体的资金及物资保障机制。防护装备、诊断实验室的供应设备、疫苗和治疗工具的研发工作、疫情监测等都需要资金支持。二十国集团将启动总价值5万亿美元的经济计划,以应对疫情对国际社会带来的负面影响。联合国基金会、瑞士慈善基金会与世界卫生组织共同创建了2019冠状病毒病(COVID-19)团结应对基金,以广泛募集资金,支持世界卫生组织及其合作伙伴协助各国应对疫情,共克时艰。随着新冠肺炎疫情持续蔓延,一些国家和地区面临抗疫物资短缺的状况。虽然世界卫生组织已向多个国家运送了个人防护装备和新冠病毒检测试剂盒,但物资缺口仍然十分庞大。国际社会需建立起完善的应急物资储备保障体系,采取实体储备、协议储备、能力储备相结合的方式,科学调整储备物资的品种、数量、结构,在公共卫生安全事件发生后,按照灾时应急、统一调度的原则,第一时间根据各国物资紧缺状况向其提供援助。

建立健全打造人类卫生健康共同体的科研保障机制。科研攻关是抗疫胜利的基础,科研的使命在于通过对病毒的科学认知,消解病毒带来的恐慌,保障人类的生命健康。由于各国经济发展水平不同,发达国家与发展中国家在科研方面水平悬殊,只有汇聚各国的科研力量,科研成果才有可能更快地应用到疫情防控工作中。目前,我们对新冠肺炎疫情的来源、致病机制、传播途径、危害性、致命性等方面还未全面了解,国际社会应在世界卫生组织框架下深入开展溯源、药物、疫苗、检测等方面的科研合作,共享科研数据,共同研究策略,为全球疫情防控科研攻关作出贡献。

建立健全打造人类卫生健康共同体的制度保障机制。一方面,要建立健全全球应急管理制度。疫情具有突发性、复杂性、不确定性等特点,疫情发生之时,国际社会应当准备充分,确保有科学方案来应对各种风险。应急管理制度涉及人员、物资、技术等诸多要素,应建立健全各级各类紧急国际医疗救援队伍,加强国际应急科普宣传教育,建立健全国际应急管理培训体系以及国际心理救助长效机制等。另一方面,要建立健全全球监测机制。针对公共卫生安全事件的突发性,全球性监测体系可以跟踪疫情发展,及时向世界各国各地区发出预警,为各国应对公共卫生危机争取时间。完善的全球监测机制可以提高全球应对公共卫生危机的能力,降低疫情给人类生命健康和全球经济发展带来的持续负面影响。

上文略有删减

原标题 | 打造人类卫生健康共同体之时代价值

选自 | 《人民论坛》5月下(特)

作者 | 山东大学马克思主义学院教授、博导,山东大学当代社会主义研究所研究员 徐艳玲

山东大学马克思主义学院硕士研究生刘晓雨对本文亦有贡献

新媒体编辑 | 王思楠

原文责编 | 王妍卓

打开微信扫一扫

云南致公微信公众号