致公党党员丁俊美:环境微生物学者的师者初心

在云南师范大学生命科学学院的实验室里,丁俊美教授正耐心地指导着学生观察微生物菌落,墙上的云南水系图标注着一个个熟悉的名字:抚仙湖、洱海、滇池……这些不仅是地理标识,更是她和团队奋战过的“战场”。

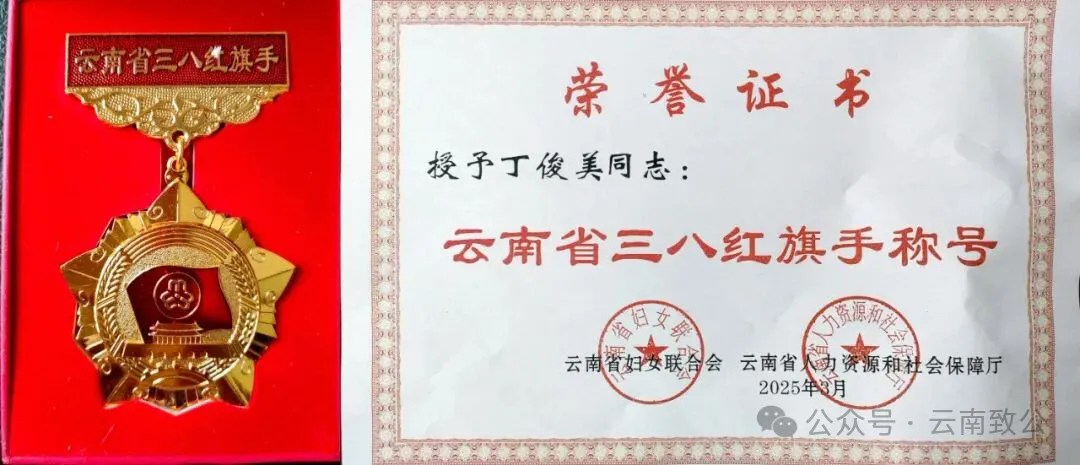

“丁教授的课像在解密自然奇迹”,这是学生们对《微生物》课程的评价。丁俊美用她的科研精神、教育热忱和社会担当,生动诠释了新时代高校教师的内涵。2025 年,她被云南省妇女联合会、云南省人力资源和社会保障厅授予云南省三八红旗手称号。

科研攀登者:把论写在大地上

2024年8月6日,国际著名期刊《Biotechnology Advances》在线发表了丁俊美教授课题组的综述研究成果《Yeast surface display technology: Mechanisms, applications, and perspectives》。

这不是她的团队第一次在国际刊物上发表学术论文,却是对团队多年深耕环境微生物学领域的又一次肯定。作为云南省中青年学术和技术带头人、中国微生物学会环境微生物学专业委员会委员,丁俊美的科研之路有着明确的指向——把论文写在祖国大地上。

她先后主持多个国家级和省部级科研项目,发表了SCI论文50余篇,研究获取具有潜在应用价值的工业用酶10余种,获取多株可以降解农药、塑化剂以及修复重金属污染土地的微生物菌株。

匠心教育者:点燃学生探索热情

作为云南师范大学生命科学学院副院长、博士生导师,丁俊美凭着对教育事业的赤诚之心,带领团队潜心科研的同时,精心备课,悉心授课,积极探索教学方式方法。

她重视专业知识学习和工作技能提高,不断充实新内容,注重授课方法,充分发挥教师、学生两个主体的积极性和主动性。“教育的真谛是点燃探索的热情”,这是丁俊美始终坚信的理念。她办公室墙上挂着学生团队合影,那些照片见证了她培养的学生走向全国各地。

她将科研成果转化为30多个教学案例,带领本科生在污水处理厂开展“沉浸式课堂”,指导的“含铁载体细菌对病原真菌的抑制机制研究”获得“第九届全国大学生生命科学竞赛”三等奖。指导的研究生论文“耐盐嗜热双歧菌Thermobifida halotolerans YIM 90462T来源的木聚糖酶和乙酰木聚糖酶的异源表达及功能研究”获云南省优秀硕士学位论文。

疫情期间,她创新设计的“家庭微型生态系统”实验课,让居家学生用酸奶机培养环保菌种,相关教学视频网络点击量超百万。这种将教学与现实紧密结合的创新做法,不仅保证了特殊时期的教学质量,更激发了学生的学习热情。她在中央社会主义学院分享的网络公开课“微生物与人类生活”在“我在中央社院上讲台”栏目上线,得到多方肯定与好评。

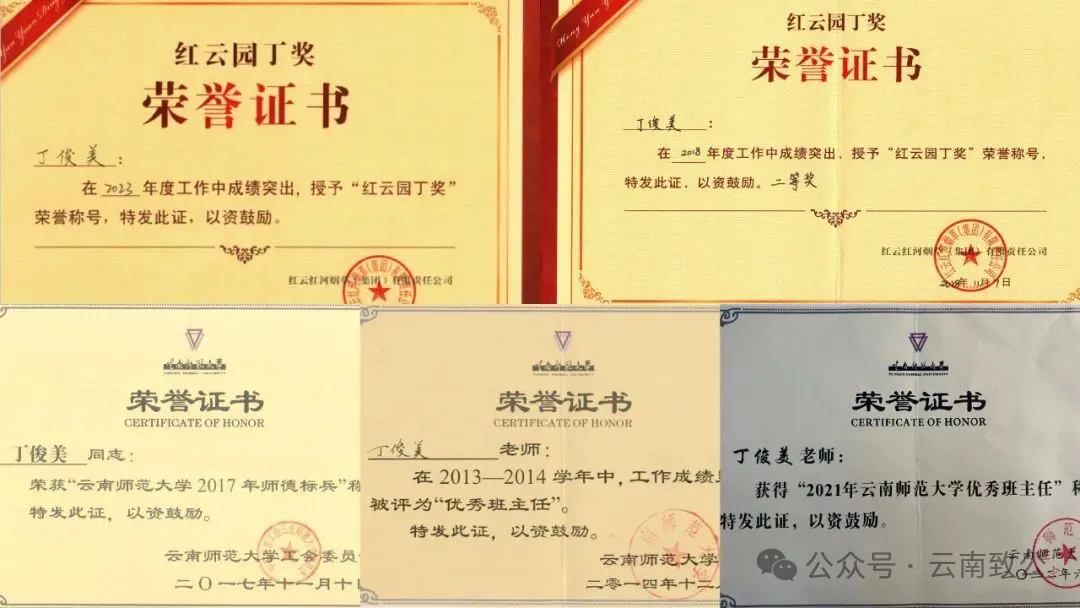

在教学工作中,她把好教学环节中的每一关,备课详尽、细致,教案设计精准,教学过程讲求科学精细,对学生态度热情,经常获得师生一致好评,也因此获得云南师范大学“师德标兵”“红云园丁奖”“优秀班主任”等称号和荣誉。

责任担当者:为云南发展建言献策

作为省政协委员和致公党云南师范大学支部副主委,丁俊美积极开展调查研究,为云南社会经济发展建言献策,贡献自己的力量。她的提案始终聚焦生态文明排头兵建设。

2023年11月3日至4日,长江经济带省市政协“共抓长江生态环境保护、共推长江经济带高质量发展”协商研讨会第四次会议在昆明召开,她作为参会嘉宾进行了专题发言。

“作为一名政协委员,同时也是微生物领域的科研工作者,我将进一步深入研究和挖掘新型污染物降解的特色微生物资源,解析微生物降解污染物的机制,尽快实现微生物降解新型污染物菌剂的实际应用。”她在发言中表示。

2023年6月,省政协举办“减轻家庭育儿负担,促进新生育政策落地”协商议政大会,她以《关于引导塑造大学生健康婚育观的建议》为题,作了大会发言。2023年9月,她参加省政协组织的“碳达峰碳中和干部读本”读书活动并作了交流发言。这些关注点展现了她作为政协委员的社会责任感。

跨界融合:每个身份都是服务社会的端口

“在推进垃圾处理工作中,高校应率先做好示范引领。”丁俊美认为,高校应发挥“智库”作用,围绕垃圾分类主题,推动科教融合。她鼓励师生将垃圾分类工作与生命科学、环境科学、经济学和管理学等学科专业研究成果转化结合起来,有针对性地开展调查、研究,提出具有实效的对策和建议。

她执笔的致公党云南省委集体提案《关于挖掘用好我省“微生物王国”价值》在云南省第十三届三次会议上提交,并获列为重点提案。

作为一名高校教师,她把生态文明建设的理念融入教学全过程,鼓励和支持学生积极开展生态文明相关的社会实践活动,培养学生未来参与生态文明建设的行动能力。这种教育理念超越了传统知识传授,注重培养学生的主体意识和行动能力。

如今,丁俊美正带领跨学科团队开展“微生物碳汇”研究,这项探索被她视为“科研人生的第三次攀登”。从实验室到绿水青山,从课堂到田间地头,这位跨界先锋始终相信:“每个身份都是服务社会的端口,科学家既要在科技前沿开疆拓土,更要把成果写在祖国大地上。”

丁俊美不仅是知识的传播者,更是科学研究的探索者和社会服务的担当者。她的三重角色,最终都回归到同一份初心:通过教育和科学,让世界变得更美好。

打开微信扫一扫

云南致公微信公众号